Décédé le 2 juin à l’âge de 96 ans, le «dernier survivant de la Nouvelle vague», comme l’avait qualifié son ami Jean-Luc Godard, était un proche de la Cinémathèque suisse qui avait contribué à la restauration de ses films avec la Cinémathèque française. En janvier 2022, nous présentions une rétrospective de son œuvre dans nos salles à Lausanne. Tous ses films sont désormais distribués en Suisse par notre institution.

Je dois à Rui Nogueira d’avoir fait la connaissance de Jacques Rozier, il y a une douzaine d’années. Il l’avait accompagné au Casino de Montbenon, où nous avons déjeuné ensemble, dans les jardins. J’étais à la fois ému et impressionné de faire la connaissance là, à Lausanne, de ce représentant émérite de la Nouvelle Vague française, dont j’adorais les films que je connaissais – en particulier le si léger et grave Adieu Philippine et l’inoubliable délire Maine Océan, découvert à l’époque (1986) au Festival du film de Comédie de Vevey.

Rozier arrivait avec des problèmes (je n’ose dire «comme souvent»). Suite à la fermeture de divers laboratoires à Paris, il n’arrivait pas à extraire certains négatifs de ses films de la masse en faillite, car cela avait un coût. Nous l’avons alors aidé à le faire. Et par la suite, grâce à l’énergie et la patience de la Cinémathèque française, avec notre soutien et celui des Archives cinématographiques de Monaco, il a été possible de restaurer une bonne partie de son œuvre.

«Découvert» par Jean-Luc Godard au Festival de Tour, où il montrait son deuxième court métrage, Blue Jeans, Rozier signe son premier long en 1962, Adieu Philippine, dont l’apparente légèreté romantique cache l’ombre de la guerre d’Algérie. Présenté et primé à Semaine de la Critique à Cannes, considéré aujourd’hui comme l’un des films-référence de la Nouvelle vague, ce film aurait dû lancer sa carrière mais, comme souvent avec Rozier, les projets avortés, le manque de financement, ou simplement la malchance vont transformer son œuvre en un parcours du combattant, semé d’embûches et d’échecs commerciaux…

Car Jacques Rozier est un créateur profondément libre, qui cherche une expression cinématographique résolument nouvelle, où le documentaire se mêle de fiction, les acteurs amateurs avec les professionnels, où le temps se dilate et se contracte, où l’inattendu est toujours là pour vous emporter ailleurs. L’esprit, l’énergie et l’humour qui se dégage de ses films leur donne une extraordinaire jeunesse. En 1996, dans Libération, Rozier précisait : « J'ai un profond mépris pour les metteurs en scène qui dirigent le doigt tendu et l'œil rivé au viseur. J'exècre le viseur, c'est le signe du chef, ça ne sert rigoureusement à rien. Si on envisage le cinéma comme l'héritage des frères Lumière, alors il vaut mieux être réceptif à tout ce qui peut arriver lors du tournage, ne pas tout prévoir et quadriller à l'avance.»

Il a donné certains leurs plus beaux rôles à des comédiens comme Bernard Menez (dans Du côté d’Orouët et Maine Océan) ou Pierre Richard, qu’il a filmé, avec Jacques Villeret, dans l’étonnant Les naufragés de l’île de la Tortue : «Jacques finissait toujours les magasins de pellicule et, à la fin de chaque prise, n’entendant pas « couper », on devait meubler les silences, gérer la gêne du moment. Rozier se sert de tout ça. Ce n’est pas la ligne qui l’intéresse, c’est ce qu’il y a entre les lignes, les creux. Tout ce qui nous échappe, qu’on ne contrôle pas. Faire ressentir à quelqu’un quelque chose qu’il n’a pas l’habitude de ressentir, le voir s’en étonner ou ne pas s’en apercevoir. Il aime les points de suspension.»

Comme l’écrivait Joaquim Lepastier dans le beau texte qu’il lui a consacré en marge de la rétrospective à la Cinémathèque française : «Des cinéastes de la Nouvelle vague, Rozier est celui qui divague. Celui qui aime que tout aille de travers, pour mieux alimenter son sens très particulier de la dramaturgie.» Jacques, tu vas nous manquer.

Frédéric Maire

Number of images 1 / 9

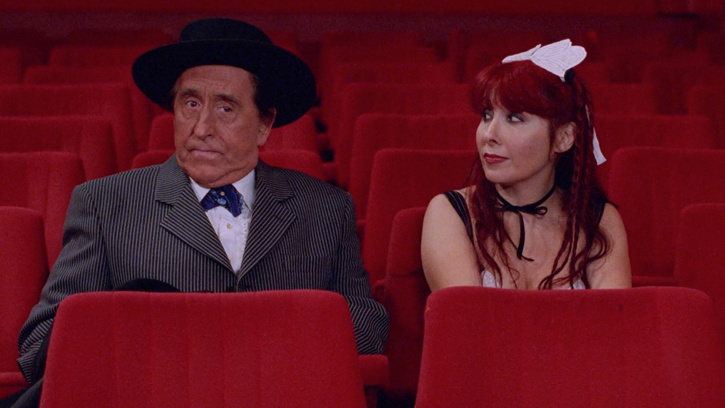

Jacques Rozier en 1979 © Laszlo Ruszka / INA